Annual Reflection and New Year's Resolutions.

The year of 2020 might be one of the most unusually years in my life span. At the end of the year, I thinks it’s always worthwhile to spend some time reflecting my experience of the year and considering what to expect for the coming 2021.

很早就觉得应该写点东西记录一下2020这一年的奇妙经历,但由于课题繁重(主要是懒)一拖再拖,真正动笔时已经是12月21日深夜,距离2021年只有不到十天的日子。我一直觉得偶尔停下脚步回头看看比一味埋头前进要重要的多,即使是在理应最紧张的高三下学期也要每天拿点时间来发呆写日记。但不知为什么随着本科年级越来越高,写日记的习惯却逐渐被扔掉,偶尔有记两笔的兴致也往往无疾而终了。

想写这篇总结也更多是一时兴起:一方面是这一年经历过于复杂而精彩,甚至可能很大程度上改变了我未来几年甚至十几年的生活走向;另一方面是忙里偷闲、边学边写的个人网站刚刚成型,还是很愿意花点精力来悉心经营。过去的12个月,从新冠疫情全面爆发带来的惊惶与无力、到升学季种种努力挣扎、再到加入新课题组的紧张与不适,回想起来都还历历在目。一年里遇到的困难与挫折居多,但站在年末看看,心里却更多是幸运与感激:虽然新冠病毒直接威胁着每一个人的健康与安全,但新冠病毒并没有侵扰到我和我亲近的人,父母在疫情第一线做出的努力和牺牲也得到了应有的认可与回报;虽然疫情使得原本规划的升学路线困难重重,但最终还是拿到了”4+4“的offer来到了自己很喜欢的实验室。一切都足够珍贵。

一年的经历过于丰富,全记下来担心失了主次,写成了流水账,挑着写又总觉得难以舍弃,想给自己一个完整的交代。好在这篇文章本就没打算呈现给他人,索性由着自己的性子行笔,想到哪里写到哪里,也不必担心别人嗤笑。

(这里原本想放一个《roads untraveled》的音频来着,无奈网易云的外链似乎有版权限制hhhhh,就拉了个B站上CG,凑合凑合)

新年伊始

对2020年最早的印象是元旦假期撞上了期末季,因此把早该完成的2019年度总结生生拖到了2020年,期末考试结束之后。还记得当时对自己的2019颇为满意,觉得自己在各个方面都有所进步,状态甚好。写完那篇总结是20年1月9日,已经因为期末考试耽误了一些课题进度,便和徐老师约好10日下午讨论课题。可能是考完期末考试放飞自我,也可能是仍沉浸在写年度总结的洋洋得意中,吃过午饭下楼时竟一步踏空崴了脚踝。之前打球脚踝也受过几次伤,伤势都不重,休息半个月也就好了。但这次似乎与往日不同,冰敷一个下午仍然疼的厉害,当时也不以为意,第二天又忍着疼去开组会了。直到半个月后回到家中被父上拉去医院拍了X光,才确定有轻微骨折,内服外贴在家休息了几个月才彻底恢复。

考完期末也没有急着回家,在实验室留了一阵子,每天处理一些很平常的课题数据。这段时间印象最深的应该是被徐老师带去阜外医院的国家重点实验室谈课题合作。虽然我也不知道徐老师带我一个三年级本科生去谈一个与我关系并不大的课题用意何在,可能只是不善言辞的他表达善意的一种方式吧。但这次阜外之行确实让我学到了不少东西,包括如何与临床医生紧密合作、如何对病人保持最大程度人文关怀的同时尽可能推动研究的进展,算是看到了科研生活中除了实验室日常的另外一个侧面。有趣的是看到阜外宣传资料里最好的学术成果之一——顾东风老师那篇关于冠心病的GWAS研究,曾经是我二年级讲讨论课的主讲文献,竟然感觉有些亲切(虽然当时并不认可这种做学问的方式,认为这种纯粹靠资源堆砌出的成果不够优雅)。

去阜外的第二天,应该是1月18日,就踏上了回十堰的高铁,父母照例早早在十堰东站等候。每年寒假回家似乎是固定的套路:和父母去吃爱吃的烧烤、和好朋友一起河边压马路、回高中见一见老师、叫上学弟学妹一起去学校宣讲,然后差不多就是农历新年。这一年也是一样,只不过农历新年撞上了疫情爆发,一切便又不同了起来。

这段日子里还有件事对我触动很大,是1月20日朝阳医院的暴力伤医事件。陶勇老师被抢救两周才脱离生命危险,甚至可能因为手部骨折而彻底告别手术台。暴力伤医的事情在国内并不少见,我之前也一直很关注,但这次还是让我彻底破防。一来是陶老师是医学部本硕博的校友。二来他的履历过于优秀,作为外科医生,他拥有国内最顶尖的手术水平;而作为科学家,他又有着优秀的学术产出。三来根据患者的描述,陶老师对病人万分关心,甚至主动要求自己拿出手术费来让患者重获光明。我觉得我在陶老师身上看到了理想中一个年轻医生最好的样子,然而即使这样,他还是倒在了暴戾行凶者的凶器之下,甚至险些因此而失去自己热爱的事业,如此暴殄天物是我无法接受的。悲伤、愤怒、失望与无力感让我难受了好几天,甚至之后每次看到陶老师相关的动态仍会心头一紧。

新冠疫情

现在看来,在我还在学校为期末考试发愁时,新冠病毒就已经传播开来了。翻了下机构整理的时间线,最早的肺炎就诊发生在19年12月8日,12月27日上报江汉疾控中心,31日市政府的公开通报明确表示“没有人传人,没有医务工作者感染”,2020年1月1日公安机关处理了8位在网络上散布疫情消息的人,包括李文亮医生在内,11日出现首个死亡病例,17日官方通报“有限度人传人”,春节文化惠民活动启动,18日百步亭社区举办万家宴。直到钟南山20日肯定了病毒出现人传人现象,之后感染人数就进入惊人的指数增长。对疫情爆发的数据我不想罗列太多,有兴趣不妨去看高福老师年初发表的那篇NEJM,对疫情的初期发展做了系统而全面的梳理,无论是对早期疫情防控还是对疫情发展建模都有很重要的意义。然而高老师似乎因为这篇顶刊文章的发表被网民疯狂指责,认为他“故意隐瞒人传人事实,一心只想发表文章”。高老师对此也没有做出公开回应,但听他四月在世界抗疫分享研讨会上的发言,对这些来自本国人民的指责显得十分寒心而无奈。记得当时对高老师颇为好奇,还专门查证了他的学术背景。根据wiki的词条,高老师是在Oxford接受博士训练,之后move到Harvard开展独立研究,几年后又回到Oxford任教,2004年回国供职于中科院。仅仅从学术背景和发表经历来看,有理由相信高老师是一名优秀的科学家,这也让我对他有一种无端的信任感。至少我认为他对新冠病毒本身和疫情爆发趋势的基础研究比某些“科学家”在培养皿里养养细胞、加点板蓝根或者连花清瘟之后贸然给出一个很强的结论要重要得多,也高尚得多。只是两种科学家面对的截然不同的舆论评价甚至让我一度怀疑这个社会的科学品味出了问题,或者是舆论背后看不见的大手出了问题。

讲到疫情中的科学家,另外一个我很关心的典型是谢晓亮老师。谢老师组在疫情爆发不久就通过大规模的B细胞基因组测序分离表达了上百种针对COVID-19的中和抗体,并且通过进一步筛选找到了效果最好、可以用于临床使用的几个抗体,之后又进一步跟肖老师合作解析了这几个能高效抑制病毒的结构生物学基础。相关结果都在Cell上发表,为新冠的治疗提供了重要的基础研究依据。后续的临床研究我没有继续follow,不过既然到现在都没有大规模报导使用,应该还是不太成熟吧。有趣的是谢老师这两篇关键的文章成为了科研经费大幅缩减的环境下,BIOPIC的“护身符”。根据汤老师组会上无心透露,整个北京市科研院所今年的科研经费都压缩到了预算的10%左右,只有BIOPIC因为谢老师的突出工作保住了60%的经费,才得以正常运转。谢老师和组里的同学夜以继日赶工的时候,可能也没预料到还会有这等好处吧。

疫情爆发

相比于疫情中各位老师们的故事,我还是更关心自己和所爱之人的生活。刚放假待在北京的时候并不觉得疫情有多么严峻,直到1月19日回到家中,才听父母说卫生系统内已经开了好几次会议,强调疫情防控云云。但当时大家一致的说辞仍是“有限人传人,可防可控”,直到第二天钟南山把医务人员大规模感染的事实摆了出来,我才真正感觉事态严重,遂开始思考认识的人里面哪些当时在武汉,逐一问候之。不过在武汉的大家似乎都比我更深刻认识到疫情的严重性,居家防护做得十分到位,也算松了一口气。

1月20日确认新冠已经发生人传人后,便进入了最艰难的指数爆发期。1月21日后的一周,累计确诊人数从440增加了10倍。23日武汉与鄂东各地市相继封城,24日省内各市纷纷效仿,到了25日农历春节,整个湖北省已经基本从全国公路铁路网上断开,成为一个独立的连通分支。春节这段日子是我整个疫情期间最抑郁的几天,每天能做的就只是待在家里刷刷手机,不断接收来自各个途径的疫情数据,一次一次感叹这次疫情似乎比我预料的更加来势汹汹。根据父母所言,十堰市之所以当时少有确诊病例,主要的原因是当时没有检测手段,省内其他非省会地级市也是类似的情况。这话我深信不疑,一是父母的工作性质决定了他们对此有绝对的知情权,二是按照汉十高铁的发车频率与春节的返乡高峰推断,武汉爆发后十堰绝无可能独善其身。所以每次看到每日新增数据,想到这之外还有更多感染者由于检测手段所限无法被有效检测和治疗,就觉得心头一紧。加上确诊数据每天以惊人的速度增长,毫无放缓之势,不禁让人对疫情未来发展趋势感到担心。

不仅是我,父母在春节期间也有些忙碌与不安。从26日正月初二晚上紧急召集开会部署工作,到五月中旬生病住院,父亲似乎都没有一天休息过。春节期间,新冠的检测工作很快在省内铺开了,十堰市也不例外。先是全市的样本都送到太和医院一同检测,之后各个县区人民医院也相继开始尝试开展新冠的检测工作。虽然是很简单的实验技术(提RNA+qPCR,我一个纯计算背景的本科生都能做),但出于规范考虑,在医院开展检测工作要求从业者持有PCR上岗证。在母亲科室只有两个年轻医生有PCR上岗证(毕竟我妈读本科时候PCR也刚刚发明不久),显然的检测压力。母亲不顾父亲的反对,主动请缨,工作之余又主动学习,背了好一段时间书,硬是在疫情最严重的时候把证给考了出来。父亲反对的动机主要是检测工作要求操作者直接接触病人生物样本,在防护物资极其紧缺的条件下可能不太安全,但很少看见母上在一件事情上如此不顾家人阻挠。最终结果就是父母都要每天早出晚归,我彻底成为留守儿童 [旺柴]。按照疫情防控的需要,风险最高的一线一档医务人员不建议下班后回家,而是建议统一在医院附近的酒店居住,防止造成家人感染。而我们一家三口都不太愿意,一来这样家中就只剩下我一个人、父母觉得不太ok,另一方面我也相信在合理防护的条件下,交叉感染的概率极小。就这样,每天晚上父母回家都会在门外换掉外套,然后彻底清洁,并总是告诫我跟他们保持距离,但至少还是“维持了一个三口之家的基本样子”。

春季学期

疫情初期每一天的数据都令人触目惊心,但这种紧张感并没有维持很久。很快,我对每天通报的新增数字变得逐渐麻木。虽然我知道每一个新增数字背后都是一个鲜活的个体、是一个或者几个家庭的希望,但这数字带给我的压抑感却真真实实地小了许多。同样地,我对父母工作时安全的担忧也逐渐消退,生活节奏逐渐进入疫情下的新常态。

2月17日,春季学期的课程全部在线上启动。考虑到线上课程授课质量的不确定性和以及旁听的便利性,我有意减少了选课数量、更多采用旁听的方式参与课程。除了培养方案里必修的物理化学和分子生物学外,我只选了两门自己真正感兴趣的课程:汤富酬老师的《基因组生物学技术》和陶乐天老师的《生物数学建模》。汤老师的这门课我大二旁听过,当时学识尚浅,只听了个大概思路,真正重要的技术原理和细节一知半解。这学期又来选这门课完则全是冲着对汤老师的仰慕(谁知道后来成了自己的老板呢),因为我相信这虽然是门本研合上课程,但课程讲授的知识内容全部在我的射程之内。不过现在来看,虽然课程上学到的新知识确实有限,但课程期间和汤老师的接触成为了我最终下定决心留在北大的重要原因。我至今仍然清楚地记得,在2月17日,本学期的第一节课上,汤老师给大家留了这样的家庭作业:

假如此次疫情在一个月后(3月中旬)结束,你会如何规划之后的学习和生活?如果是3个月后(5月中旬)呢?如果是半年以后呢?如果是一年以后才能结束呢?

看到这个作业题目,我第一反应是“大可不必”,因为我当时是绝对的乐观主义者,认为疫情已经基本稳定住了,经过两个隔离期大范围的travel ban,基本不会有大规模新增病例产生,大家一两个月就都可以回学校了(不过后来杭州、北京的大规模爆发确实证明我想的过于简单)。所以即使疫情已经爆发接近一个月了,我确实从没有思考过汤老师所提的这个问题,思考如果疫情持续下去,我应该作何调整。那天晚上我一个人在寝室想了很久,思考的结果甚至让自己轻微自闭,最终写下了我的答案:

- 情况1:一个月后结束 在家积极通过网络进行学习和科研,做好返校的准备。 由于一个月的时间相对较短,在这段时间主要任务是克服疫情带来的各种不便,维持基本的学习和科研进度。因此,我会每天通过网络教学进行本学期课程的学习。课程之外的时间,利用远程桌面的方法处理分析之前产生的测序数据,不让疫情过多影响正常科研进度。利用一个月的空窗,尽量消化之前囤积的数据。 除了课程和科研以外,可以利用这一个月中的空闲时间准备托福考试,在3月下旬返回学校后直接进行考试。 返校之后很快回归正轨,开始准备期中考试。开始为去美国暑研做准备,学习相关背景知识和技能,申请出国批件和签证。

情况2:三个月结束 在家正常完成课程学习,改变科研思路。 借助网上上课的手段,疫情对正常课程的影响相对较小。但是三个月的时间没有新数据产生,科研进度必然受到很大影响。这时可能要考虑变化数据分析的思路,在没有新数据的情况下,采用多种方法、不断调节,对已有的数据进行深挖,尝试发现更深层次的规律。同时可以对之前的结果进行阶段性总结。对快要结束的课题开始进行论文的写作。 若5月才能返校,则在4月中旬开始准备托福考试,返校后尽早进行考试,避免与期末考试撞车。 在家期间开始为暑研进行准备,阅读相关文献。由于返回北京后很快就到暑假,因此在家期间必须准备好办理批件和签证所需的所有材料,返校后尽快办理相关手续,尽量不影响暑研的进度。

情况3:半年后结束 重新思考毕业去向。 如果疫情在半年后才能结束,对课程影响不明显,但是科研进度似乎必然会停止。半年无法进行实验,没有新数据产生。对于快要结束的课题,先完成已有结果部分的写作,想办法拜托在校的师兄师姐帮忙做完最后的验证实验,完成后结题。 由于疫情对正常课程影响相对较小,考虑这学期先放缓科研进度,选择更多课程,从而给大四一年留出更多的时间用于科研。 如果疫情8月中旬才能结束,必然无法正常进行暑研。被迫放弃暑研会对年底申请PhD项目带来致命打击。因此需要重新考虑毕业后走向,可能国内保研才是这种状况下更好的选择。

- 情况4:一年后结束 放弃出国留学的想法,开始准备保研。 一年后,几乎所有的PhD项目申请都已经截止,由于缺少关键的海外经历和英语成绩,申请到好的项目几乎不可能。因此从现在开始下定决心保研,开始关注收集历年保研的信息,进行相关的准备。 在网络上正常完成学校要求的课程。利用手头已有数据尽量完成已有课题的分析,与在校的同学协助安排实验安排。预计半年内完成手头一个快要完成的课题。之后科研进度几乎停滞。自己在家多阅读相关文献,重复重要文献的分析工作,不断学习新的基因组学数据的分析方法和思路,为之后的研究做准备。

最后,还是希望这次疫情尽早结束,学习和科研进度尽早恢复正常。

现在来看,当时对未来规划的思考还是很粗糙,甚至没有考虑到国外疫情带来的影响。但不得不说,在这之前我面对疫情带来的改变更多是被动地适应,但在开学的第一天,汤老师的这次作业题目让我真正开始思考如何在疫情下发挥自己的主观能动性, 开始规划不同条件下自己的学业与生活,进而付诸实践。最终疫情让我们在家中滞留了近九个月,我也按照我第一次作业中所写的规划,写完了手头已有的课题,然后国内升学。有趣的是我最终来到了汤老师的实验室,第一个课题的合作者也正好是这门课认识的助教师姐,也算是善始善终了。

这学期选的另外一门课是陶老师的《生物数学建模》。其实之前我对modeling并不是很感兴趣,觉得这是数理背景的同学的玩具。但疫情爆发的大环境让传染病建模的话题一下子火了起来,大家都希望解释疫情如何产生,预测疫情如何发展。陶老师在课堂上也涉及了诸多传染病建模的内容,给了一些很不错的新思路,这些思路很多在后来的小组大作业pre中被不同小组逐一实现了,拿到了对新冠疫情拟合很不错的模型。我的大作业写的是生理和病理条件下的血糖调节系统建模,主要考虑血糖水平、糖代谢和胰岛内分泌细胞的协同与拮抗作用,并尝试用混沌系统去解释系统对应的代谢紊乱情况。不错最终还是受限于不够扎实的数理基础,没能对几个chaotic attractor做进一步细致的讨论。不过很有趣的是在之后的华人计算生物学大会上,汤超老师的压轴talk讲的也是一个类似的血糖-胰岛稳态模型,但比我的toy model要精巧得多。不得不说汤超老师所展示的实验设计之巧妙、模型搭建之新颖、数理分析之严谨让人拍案叫绝,也让我第一次感受到了系统生物学领域真正优雅体面的研究是什么样的。后来听说汤超老师把这个工作给多个领域内大牛进行了展示,得到了大家的一致好评,都认为应该直接顶刊发表。于是汤超老师直接投稿给Science,结果被光速拒稿(Science拒稿是真的快哈哈哈),之后一作大师兄在实验室愤愤不平好几天,大家见面都要绕道走。

现在想想,在家上课的日子还是稳定而安逸的。到三月底,基本已经不再要求社区封闭了,路边的商铺也开始逐渐营业。四月,小时候练球的球馆也终于开始营业,之后便常去打球了。在球馆遇见了一大批小学练球时候的同伴和教练,大都很多年没见了。小学时一起练球的同伴现在也都已经上大学或者参加工作了,大家的圈子变得很不同,见面机会也很少,但大家都记得当时一起跑圈爬楼梯、一起练习蹲起蹲走、一起对着镜子挥拍、一起练完球在操场上扔沙包玩水枪的快乐日子。

爆发末期

到了四月,国内的疫情基本已经稳定了,只是个别城市有偶发病例,基本的生产生活秩序已经恢复了。全国各地已经也不再要求隔离来自湖北省的人员,我甚至开始考虑五一假期去西安玩耍。不过查了下陕西省和西安市当时仍然复杂的申请进出程序,最终作罢。不过伴随着全国疫情形势不断好转,父亲也终于累倒了。五月初只是听他说自己出现了轻度胸闷和呼吸不畅的症状,但一家三口都没有太当回事,父亲仍然保持着一周七天的高强度工作。我曾经劝他把手头工作分担一部分给单位的年轻人,诸如每天的检测数据整理、上报等杂活,确实没必要事事躬亲,但他总是不愿意。知道胸闷和呼吸不畅的症状持续了两周不见减轻,反而逐渐加重,他才终于决定去医院看看。挂了太和呼吸科罗国仕医生的号,我和母上一起陪他去看病。罗医生留给我的印象极好,年事已高还坚持在一线门诊,还是在疫情风险相对较大的呼吸科。之后便是一系列例行检查,医生给出的诊断意见是慢性哮喘发作,建议住院治疗。每天在医院工作的父亲最终还是住进了医院里,手头的工作也被迫分担给了年轻的同时们,也算因祸得福?两周后他正常出院,又回到了正常的工作节奏中。

六月中旬,春季学期的期末考试全部结束,暑假返校遥遥无期。尤其是六月新发地市场的集中爆发后,北京反而成为了全国疫情防控最严格的地方。暑假撞上换实验室的空窗期,手头的学习科研压力一下子都小了下来,于是开始思考暑假如何快乐玩耍。在父母(主要是母上、亲爹确实不太干涉我干嘛,只要不违法乱纪就行)的建议下去驾校报了名,开始每天顶着北纬32度亚热带季风气候暑期的烈日练车。学车本身对我来说是比较轻松的事情,毕竟脑子也算聪明、四肢也算是协调,但教练暴力无脑的教学方式确实让人恼火。父上跟我说,你跟这种人较劲那你就输了,想想确实有道理。在驾校还认识了几个年龄相仿的朋友,不过也就只是年级相仿而已。跟他们的交际只限于一起吃饭打游戏,彼此圈子差异太大,没有太多共同话题可以聊。

暑假最盼望的事情就是学校的返校通知,虽然并没有什么绝对要紧的事情要回学校去做,但在家里待了太久,总是想换个环境。加上学校里行事相对自由,所以老是想着赶紧放我们回去。学校最终把本科毕业年级的返校时间定在了9月9日和10日,我便早早买了数着日子准备回学校。9月9日下午走进东门的那一刻,这场疫情给我生活带来的直接冲击算是告一段落,一切终于又回到了基本正常的轨道上。

升学

新冠给我的生活带来的影响是多方面的,但目前来看,疫情对我最大的影响在于对升学选择的改变。2020年寒假回家时,我还是坚定的出国党、按照无数前辈走过的路径一步一步为自己的申请添砖加瓦,但暑假结束回到学校时,我已经确认了本校升学的意向,直接去汤老师实验室报道。我目前无法预知这一选择的改变会给我的未来带来什么样的变化,甚至不再确定哪一个才是更适合自己的选择。但从现在的生活状态看来,我能和自己心爱的女孩子在同一片园子里生活、在自己喜欢的实验室研究着自己感兴趣的课题、和自己非常仰慕而欣赏的导师保持着不错的互动。这一切都让我从未后悔过自己的选择。

未能成行的暑研

春节期间在家的主要工作是申请暑研,理论上讲二月初开始发邮件已经不算早了,好可能相当一部分好的lab已经没有位置了。但奈何在校期间事情太多加上拖延症严重、一直没抽出时间来准备。回家之后又撞上疫情爆发,自闭了一段日子,真正开始动手准备已经是一月底了。第一步当然是筛选心仪的老师,记得当时自己的心气很高,只盯着几个最顶尖的研究机构的faulty list研究,而且只看发表不错的年轻AP和功成名就的超级大牛教授。不过好在做生物信息和干细胞生物学的实验室很多,可供选择的面也不算窄。我就在书桌前盯着几个顶尖项目的faculty研究了好几天,一个一个研究每个lab的研究背景、研究手段、以及与我的契合度等等,最终拿出了一个含有二三十个教授的联系方式、研究兴趣等信息的备选表。现在把那张表翻出来一看,表上老师的机构只有Harvard, MIT, Yale和Princeton,不禁感叹当时自己竟如此心高气傲。表上虽然有二三十个教授,但我最终只发了六份申请,给了表上我最心仪的六个实验室。现在想想当时敢这么干也是盲目自信,毕竟一般人二三十份申请收到五六个回复、最后拿到一个offer是很正常的事情。好在运气眷顾了我这个疫情在家自闭的孩子,我收到了Dr. Hsu很积极的回复,邀请我和她组里的博士后张兵进行一个简单的面试。收到面试邀请是2月3日晚上11点半,已经躺在床上的我看到邮件瞬间睡意全无,很快和张兵老师约好了面试时间。

拿到面试邀请之后,我开始仔细了解Hsu Lab的研究背景。这是一个很典型的做干细胞生物学的实验室,研究重点主要在皮肤干细胞和毛发再生。最精彩的是,在我开始了解相关背景之前,皮肤干细胞的领域刚刚发生了一件举足轻重的大事,是Harvard Stem Cell Institution的研究工作首次阐明了压力导致白发的生理学机制。几百年前人们就已经观察到了压力导致白发的现象,但背后的生理学机制直到2020年才被最终阐明。这一研究成果被认为是领域内里程碑式的工作,相关结果发表在Nature上。我当时还对这个工作颇有兴趣,还找来原始文献粗略读过一遍。但直到我准备面试的过程中,才发现这一工作正是出自Hsu Lab,而这篇论文的第一作者,正是几天后要面试我的张兵老师。当时整个人忽然就紧张起来,没想到这个看起来文质彬彬的博士后就是这一里程碑工作的主要完成人,心里不由多了几分尊敬,准备时候也更加小心起来。

和张兵老师的面试进行得很顺利。与其说是面试,不如说是友好交流。张老师儒雅随和(字面意思),在了解了我的硬件条件和学术背景后,跟我分享了关于Hsu Lab的一些基本情况,并简单描述了对我的期待。面试在很愉快的氛围中结束了,张老师表示自己会和Dr. Hsu反馈一下情况,“It has to be the boss to make the decision”。但我心里觉得已经基本十拿九稳了,因此在等待结果期间也没有再去联系其他老师。2月10日我收到了来自Dr. Hsu的邮件,表示“happy to host you over the summer, after the current travel ban has been lifted”。这可能是疫情初期我收到了唯一好消息了,但已经足以照亮那段最难受的日子。

拿到口头offer后,我开始学习相关的研究背景和手段,并和Dr. Hsu保持着不错的邮件互动,希望疫情带来的旅行禁令结束后可以尽快投入暑研工作。Dr. Hsu表示由于疫情前景不明朗,学校的人事无法提供正式的书面offer和签证材料,便只能一等再等。这一等就是好几个月,直到国内疫情稳定,美国疫情大规模爆发,美签仍然一直没有开放申请,两国之间的航班也维持在最低频率。四月我决定国内升学,并于五月顺利拿到offer,暑研对我也不再是必须的经历了。最终,我主动给Dr. Hsu和张老师发了邮件,表示由于疫情原因无法按计划进行暑研,并表达了自己的遗憾之情,他们也表示理解。

在观望疫情和签证形式时还发生了一个小插曲:我有一天无意中看到了BioArt上一则招聘启事,是西湖大学张兵实验室招博士后和研究助理。我起初并没有意识到这就是我认识的张兵老师,因为我对他的印象一直停留在英文的Bing Zhang,直到走在路上忽然不知怎的想到这事,便专门找出那篇推送,看了下推送里张兵老师的发表,才确认这就是我认识的Bing Zhang。我在给张老师的邮件里也简述了自己未来的打算,并对他在西湖大学找到工作表示了祝贺,张老师也礼貌性地回复了我,甚至还表示” I was hoping to recruit you but it seems that you already landed yourself an excellent position! 👍“虽然不知道张老师是真的有这个想法还是跟我客套,但还是觉得非常开心。

放弃出国

这可能是我这一年里做的最重要,也最艰难的决定了。在汤老师留的第一次作业里,我其实已经写了“如果疫情影响大于半年,就要考虑国内升学”云云。这是2月17日的事情,但在疫情初期作业里这么写,和真正做出放弃出国的决定,是完完全全的两码事。我其实一直拒绝面对这个问题,尤其是自己已经在准备出去的路上已经走了这么远:维持了不错的GPA、拿到了理想的标准化考试成绩、和目标学校的教授互动良好、拿到了最top的暑研offer、付出巨大努力的科研课题也马上就要有发表了。但保研季并不会因为我的犹豫或者疫情本身而推迟。最要命的是,国内最有竞争力的项目,也就是生科院的“4+4本博直通”项目,恰恰是最早开始进行报名和筛选的,因此留给我的思考时间就更少了。

3月29日,“4+4本博直通”项目章程公布,同时开始接收报名,ddl定在4月20日。这就使我不得不面要对面对毕业去向的问题。由于4+4的报名材料需要导师的接收函,如果想要报名必须尽快开始准备,这也要求我尽早做出决定。四月初,我把自己一个人关在房间里好几天,希望通过冷静思考作出一个对自己负责人的决定。

我首先考虑的问题是,如果留下,我能给自己找到一个什么样的位置。毕竟国内整体学术水平确实与世界一流存在不小的差距,如果不能保证去国内最顶尖的实验室,那这种博士不读也罢。由于我对学术水平几乎严苛要求,再加上我已经有明确的学术兴趣和研究方向,国内留给我选择的老师就已经寥寥无几,而汤老师组无疑是其中最好,甚至可能是唯一合适的选择。毕竟汤老师是单细胞转录组领域的开山者之一,至今也保持着非常活跃而高质量的学术产出。确定目标后,我首先给汤老师发了邮件,咨询他2021年有没有招生意向。汤老师很快明确回复自己招2021年入学的博士生,而且很欢迎生物信息背景的学生。

再确认汤老师组有招生名额后,我开始真正思考究竟是出国还是保研。前者目前风险未知、但是对学生培养的保留了极高的上限、也有着更自由合理的工作强度;后者相对稳妥且方便、但就经验来看国内的培养的博士在圈内处处受限、而且读博期间必须高强度工作。把自己关在房间的几天我具体想了些什么已经记不清了,也不想在这里再回忆当时的权衡与纠结。但结果就是我最终选择了稳妥,提交了“4+4”本博直通的报名材料。

在决定保研后的很长一段时间里,我心底都认为保研对我来说是一种“退而求其次”的选择,是疫情打击下的无奈之举。甚至还总在心里提醒自己“一旦做出了决定就要自己承担责任,永远不要因为决定保研而后悔”。但后来我逐渐觉得两种选择并没有所谓优劣之分,只有是否适合自己。首先,汤组的学术能力和资源在国内毫无疑问是顶尖水平、在世界范围内也足够有竞争力;其次,国内相对宽松的伦理审查使得取样相对容易;此外,汤老师对每一个学生都保持这足够的尊重,这一点在国内的博士培养体系下尤其难得。综合看来,现在甚至愿意相信留在国内才是更适合我的选择。

保研流程

下定决心国内升学后,剩下的路就好走了很多。按部就班填了“4+4”的申请表,提交了申请材料,参加了线上面试,拿到offer。收到面试结果是在5月18日的下午,打开邮件时并没有感觉到有什么激动或兴奋,结果也完全在意料之中。接下来在9月正常拿到推免资格,走完了剩下的推免流程,升学的事情也算告一段落。

实验室生活

原本想把这个部分叫做“学术生活”或者“实验室工作”,但想了想都觉得不妥。“学术”和“工作”都只是实验室带给我的特殊体验的一部分,而实际上实验室带给人的影响体现在生活的方方面面,从日常生活的时间节奏、到身边经常接触的人、再到思考问题的方式,都随着实验室环境不同而变化。

在 Xulab的最后半年

Ngn3课题收尾与论文写作

新年伊始时,我还在徐老师的实验室。当时主要做的工作是Ngn3相关课题的收尾工作,也就是我的本研课题。其实这个课题的主体工作在2019年8月就已经完成,并开始论文写作了。印象很深的是19年暑假时,在考GRE的前一天晚上,杨柳师姐把写好的methods部分发给了我,当时自己心里还感叹自己的申请准备进程有条不紊地进行着,一切都比较顺利。不过这篇文章的写作战线拖得很长,原本安排的分工是师姐写文字,我来整理所有的Figure和图注。但后来发现这样的分工显然是不合理的:师姐对课题中逻辑线路和具体细节的了解并不够深入,导致的结果就是写好introduction部分之后,results部分的文字很久都没有实质性的进展。理不清逻辑线索,写出的文字自然缺少说服力。这样的情况一直持续到了2020年2月,在一次课题讨论中我主动提出我来承担results部分的写作。其实我应该早点揽下文字写作的工作,毕竟这个课题所有的数据分析工作都是我来做的,所有的第一手结果也都是由我产出并进一步处理的。毫无疑问我是对整理个课题把握最全面,了解最细致的人了。但我之所以没有一开始就提出承担写作的任务,主要是因为对自己的能力缺乏自信:当时自己还是一个刚刚升入大三的学生,哪有能力承担以高水平发表为目的的严肃学术论文的写作任务呢?这种不自信让我真切感受到了自己这方面能力的缺失。之后的一个学期里,我仔细学习了徐老师赠送的学术写作相关的教材,选修了学校开设的学术英语写作课程,读论文时也有意识地多留意一下写作相关的思路和细节。到了2020年初,不敢说自己的能力有了多么明显的提升,但确实感受到自己有主动写点东西的欲望了。正好自己手头的课题论文写作不顺利,便决定主动揽下这论文写作的工作。

Ngn3课题results部分的写作总体还是比较顺利,主要原因是我对这些结果足够熟悉,只需要按照已经整理好的逻辑思路逐一展示就好。但尽管如此,我还是用了一个多月的时间才最终完成了写作。从2月14日开始动笔到4月5日完成初稿,历时51天,11716分钟(195个小时,算下来每天平均4个小时?强度还挺大hhhhhh)。这版初稿我写得很仔细,引用的文献也基本都认真读过。因为觉得是自己学术生涯的启蒙之作,多少还是有点仪式感。完成后我把初稿发给了徐老师,得到了很正面的反馈,徐老师甚至还在组会上夸奖我“文章写得很好,但是有些细节上还是明显缺乏经验”。我不知道徐老师是为了照顾我的情绪还是真心赞赏,但当时真的觉得很开心。

后来随着我离开Xulab,Ngn3课题的相关工作也就逐渐变得与我无关了。离开时我把所有的代码、数据、整理好的结果都交给了邱伟林师兄。再之后就是徐老师把我之前所有的代码和结果交给了一个他今年新入学的研究生,我彻底从这个课题的contribution list里消失了。看着自己从头开始一步一步推进、已经基本成型并写好论文初稿的课题一下子全部拱手让人,心里多少还是有些不开心。后来那个接手我课题的哥们儿还主动约我一起吃饭聊天,也向我问了一些课题相关的细节。我也没什么隐瞒,全盘托出,希望这个课题能在他们手上有不错的发表吧。

离开Xulab

徐老师一直很希望我在他实验室读博,对这一点他也毫不隐瞒,经常在我们两人对话时直接劝说我留下,并给出了非常有吸引力的条件,对此我感到受宠若惊,也非常感激。但实话实说,留在Xulab确实从来都没有出现在我的选择范围之中。主要是出于对实验室学术地位和组内氛围的考量,我并不认为Xulab对我而言是最好的选择。在加上之前一门心思打算除去读博,自然不会考虑留在Xulab。

但疫情使得除去读博的风险被无限放大,在我思考自己去路如何时,徐老师显然也考虑到了这一点。3月11日的晚上,徐老师给我打了一通电话,主要就是建议我慎重考虑还要不要出去,因为从他的角度来看在这样的形势下坚持出国是很不明智的选择。我当时向徐老师表示自己会仔细考虑这个问题,并及时向徐老师反馈。4月,我已经决定了国内升学,但Xulab仍然不是我的第一选择,尤其是在得到汤老师明确而积极的回应后。和徐老师最终摊牌是在5月5日的晚上,再和徐老师的电话中我明确表示了打算通过“4+4”项目去汤老师实验室读博,并表达了对徐老师感谢之情。那次对话结束的并不愉快,能听出徐老师情绪不高,而我也多少也有点愧疚。但好歹是把事情说清楚了,大家都可以趁早准备。

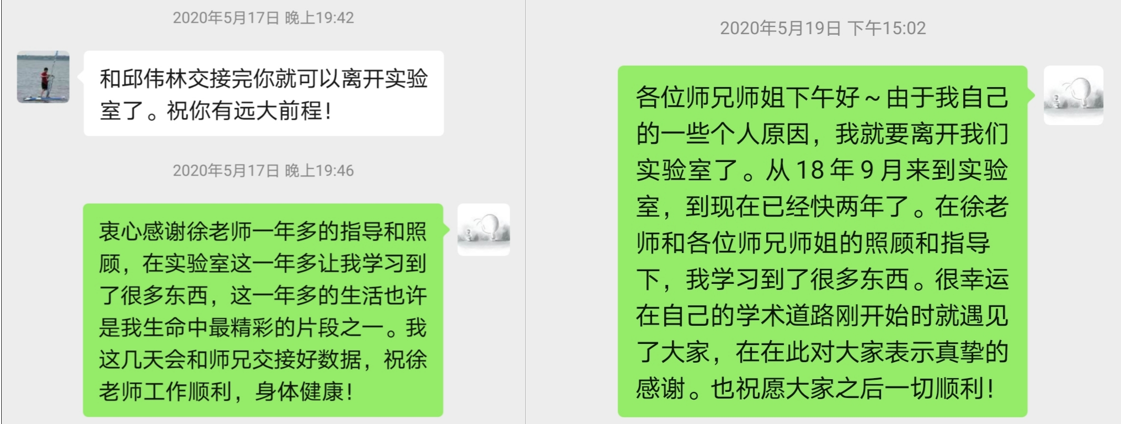

之后我便参加了4+4项目的面试,徐老师显然比我更早知道了面试的结果。在5月17日,我拿到4+4正式offer的前一天晚上,徐老师给我发消息“和邱伟林交接完你就可以离开实验室了。祝你有远大前程!”。算是为我在Xulab近两年的学习生活画上一个句号吧。

离开之后其实我还经常思考,在Xulab这一年又九个月的生活给我带了的些什么。但这个问题似乎并不是三言两语能够讲清楚的。2018年9月,我还是抱着刚刚分手找点事情分散精力的想法来到了Xulab,当时还是一个刚上大二的学生,对学术研究如何开展、如何运作完全没有任何概念,没有任何从事学术研究的基本技能和素质,也完全不知道如何和导师、实验室其他同学相处。但幸运地在这里遇到了过于nice的师兄师姐们,尤其是同样做生信分析的王信师兄、邱伟林师兄和何双师姐,对我所有的无知和叨扰都表现出了极大的宽容和耐心。正是在三位师兄师姐的帮助下,我的基本生信技能才能以惊人的速度提高,甚至在本科三年级时就已经比很多低年级的研究生更加轻车熟路。徐老师对我的指导更是让我如坐春风,他让我看到了一个优秀的年轻科学家所具有的洞见与敏锐,也让我看到了真正热爱科学的人是什么样子。更重要的是,徐老师对我来说绝不止是学术导师的存在:尽管他醉心学术且时间紧张,但他总是愿意拿出时间来和我聊一些学术之外的东西。从他不太寻常的求学经历到我对自己成长路线的规划,对人生重要选择的迷茫,他都愿意与我交流并从他的角度给出有效的建议,这也是最让我感动的地方。

总结来说,在Xulab的这近两年时间,我掌握了生物信息学科研的基本方法与技术、具备了自己解决工作中大部分问题的能力、了解了科学研究的运行规则与原理、认识了一大批志同道合的朋友。更重要的是,我在这里真正找到了自己的兴趣所在,有了坚定的前进方向,这一点弥足珍贵。

初到Tang Lab

拿到offer后赶上春季学期的期末季,正好利用这段科研的空窗期准备期末考试。考试全部结束后,6月24日。我给汤老师发了email,表示自己已经可以投入Tang Lab的工作了,希望利用暑期时间先熟悉一下实验室环境和相关的学术背景。汤老师向我介绍了董骥师兄。师兄是Tang Lab 2020年毕业的博士,在毕业后直接去广东生物岛实验室担任研究员。汤老师对董骥师兄评价很高,我也因此希望多向师兄学习。与董骥师兄的交流甚是愉快,师兄向我讲述了实验室的一些基本情况。但是由于实验室研究涉及的面很广,在没有具体课题方向情况下,也没法去仔细了解相关的学术背景,因此这段日子还是快乐玩耍居多。

7月8日中午12点,我正在驾校食堂吃午饭时,汤老师打来了电话,说下午的组会是陆平师姐讲SCAN-Seq的数据分析流程,汤老师希望我好好学习一下,和师姐多交流交流,之后可能基于此开展一系列新的课题。我忙打车回家,准备参加下午的组会。记得那一次组会师姐讲得很精彩,但我只听懂了个大概。之后又找师姐要来了slides仔细学习。因为之前从来没有接触过基于三代测序技术的方法,所以学起来还是有点困难。不过好在董骥师兄和陆平师姐提供了非常及时且有效的帮助,董骥师兄甚至还在听说我处在空窗期暂时没有访问超算的权限后,主动给我开通了广东生物岛实验室的超算账号,帮我解决了很大的困难。也正是在大家的倾力帮助下,我在暑期熟悉了SCAN-Seq相关数据的处理流程和方法。

做好准备工作后,很快汤老师开始把我推荐给做实验的同学,建议他们找我合作开展课题。8月28日,雨涵师姐主动找到我,希望我参与协助高通量的三代转录组技术的开发,这也是我来到Tang Lab之后收到的第一个合作课题的邀请。在评估了问题的难度和个人的能力之后,我欣然同意了参与这一课题,并最终在预实验数据下机之前搭建好了理想情况下的生物信息学流程。10月22日,预实验的第一批数据下机,实验产生的数据质量非常好,我搭建的流程也运行十分顺利,预实验最终取得圆满成功。截止到年底,我们又进行了多种条件下类似的实验,结果都令人满意,可以说一切进展都十分顺利。

正如汤老师7月所说,高通量的三代测序技术测试顺利之后,一系列相关的课题随之展开,而我也成为了这些课题中汤老师最推荐的生物信息学合作者之一。11月就有好几位师兄师姐在在汤老师的建议下找我合作课题,我手头工作逐渐多了起来,而且每一位来找我的师兄师姐都会告诉我:“汤老师很看好你”云云。我的压力一下子也大了起来。由于个人能力和精力的限制,我无法承担所有找到我的课题,因此不得不拒绝了一部分。即使这样,如果几个课题的数据恰好时间上撞车就还是会照顾不暇。到年底我手头已经有5个正在进行的课题,我觉得这已经接近我个人承受能力的极限了。

忙碌之余有时候我也会思考,这样较高强度的工作对自己来说是不是一件好事。汤老师很看好我,这一点我当然非常高兴。但我有时候也会担心,是不是自己刚来实验室时展示出的能力过于突出,导致大家对我有了过高的信任和期待。但如果自己的能力不足以承载这些信任和期待,那只怕会捧得越高,摔得越惨。仔细想想,目前的课题压力如果我努努力,能做到每天高效工作的话,其实确实可以handle,但这绝不是我想要的生活。首先我很不喜欢这种每天被工作push的感觉,我希望我我的工作动机是自己的兴趣而不是受迫;其次我需要投入时间给一些工作之外的东西,比如给对我很重要的人提供高质量的陪伴。考虑到这些,这段时间我也有意识在调整自己的工作节奏,在不影响课题进度的前提下让自己稍微慢下来一点。我觉得对于我自己来说,只有这种工作状态才是健康可持续的。

总结

如果用一个词来形容我的过去一年,我觉得比较恰当的措辞是”新生”。这一年里我的感情生活、学业、科研都迎来的崭新的开始,而这些崭新的开始都是我在年初时始料未及的。从年初疫情袭来隔离在家的手足无措,到年末时来到新的实验室、这一年结束地算是非常圆满了。总体而言我仍然对自己的目前的状态和一年中取的的进步感到满意,生活中面对的大多数困难都还在自己可以解决的范围内,而自己的各种目标与期望目前看来也处于踮踮脚能够得着的位置。我认为这是一种让我感到舒适的生活状态:能和自己喜欢的人在一起,伤心失意时有人能理解自己的感受;跟着自己仰慕的导师做着自己感兴趣的课题,与师兄师姐的合作也非常融洽。

在最后当然还是要感谢这些给予了我关心与帮助的人。首先是我的父母,感谢他们从小对我的教育,这很大程度上影响了我的性格和为人处世的方式。我一直对自己的原生家庭背景感到非常满足且珍惜,这种感情在来到北大后一年比一年强烈。感谢父母在疫情最危险的时候站在了最危险的抗疫一线,这给已经成年相对独立的我上了重要且深刻的一课。感谢父母在我被迫待在家中的半年里的照顾、宽容与尊重,尽管我有时候对他们会有些无理取闹或缺乏耐心。除了父母,还要感谢我的两位老师。感谢徐老师在疫情爆发时仍打电话牵挂着身处湖北的我,在出国留学形势不明朗时首先想到嘱咐我仔细考虑毕业去向,在我最终决定离开时体面的祝福。徐老师是我学术道路的启蒙教师,又更像是一位给予了我很多关心与期望的长辈,愿意与我分享自己曾经走过的弯路、积累的经验,只为了让我之后的路更好走一些。这份恩情我此生难忘。感谢汤老师对我热情的接纳与高度的信任、赏识。汤老师作为领域内最优秀的科学家之一,忙于自己的事情之余还常常躬亲辅导我这个刚来不久的本科生,并愿意把我作为最佳选择来推荐给做实验的同学,建议他们找我合作开展课题。汤老师的信任令我受宠若惊,也让我收获良多。

新年的期待

最后,面对已经来临的2021,我还是对自己有一些不大不小的期待,希望在之后的一年里,自己可以:

- 对科学研究保持兴趣与好奇;

- 尽力做好手头的课题,做一点有taste且优雅的科学研究;

- 不逃避,不消极。积极面对,努力解决生活和科研中遇到的各种困难;

新年快乐!

振宇

于35楼地下室

2021.1.5